Les spéculations sur l’ésotérisme nazi et les dessous occultes du Troisième Reich flattent un certain goût pour le paranormal et le sensationnel que ne contentent pas les explications d’ordre social, politique ou économique. Divers auteurs ont prétendu éclairer la folie tragique du nazisme par des influences surnaturelles que révélerait une lecture « ésotérique » de l’histoire.

Les interprétations « occultistes » du nazisme prétextent l’insuffisance des sciences sociales et humaines, à leur état actuel, pour expliquer de tels phénomènes d’agitation collectives. Les analyses marxistes, psychanalytiques ou combinant les deux laissent un gout d’insatisfaction. Comment un marginal comme Hitler, qu’au début personne ne prenait au sérieux, a-t-il pu durant plus de vingt ans marquer l’Allemagne de son emprise ? Comment sa doctrine d’une lamentable indigence, martelée dans ses discours, a-t-elle pu entrainer les foules, mais aussi des intellectuels qu’on aurait crus inaccessibles à de telles inepties ? Tant de faits terribles, d’actes cruels et aberrants commis avec l’obéissance servile de la multitude devaient s’expliquer par d’autres facteurs.

Une littérature à sensation

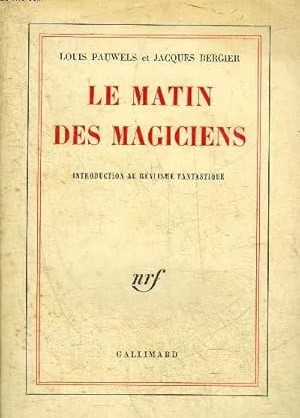

La parution en 1960 du best-seller de Louis Pauwels et Jacques Bergier, Le Matin des magiciens, contribua à propager dans le grand public des affabulations sur les racines occultes du national-socialisme. Ce pavé truffé d’hypothèses, et d’une rigueur historique discutable, ne rejette pas les éléments d’explications d’ordre politique ou socio-économique, mais en partant de la constatation que les sciences actuelles et les critères historiques habituels ne suffisent pas à tout expliquer, il soutient que les événements ne deviennent compréhensibles que sous l’éclairage d’un ésotérisme nazi, et trouve plus convainquant d’évoquer le rôle qu’auraient joué certains cultes et cosmogonies étranges.

Le Matin des magiciens ouvrit la voie à la production de nombreuses autres publications aussi peu argumentées, d’une crédibilité douteuse, destinées au grand public. Parmi ces ouvrages on peut citer ceux de Werner Gerson (Le nazisme, société secrète, 1969), André Brissaud (Hitler et l’ordre noir, 1969), René Alleau (Hitler et les sociétés secrètes, 1969), Jean-Michel Angebert (Hitler et la tradition cathare, 1971), Travor Ravenscroft (La Lance du Destin, 1973), James Herbert Brennan (The Occult Reich, 1974), François Ribadeau Dumas (Hitler et la sorcellerie, 1975), Robert Ambelain (Les arcanes noirs de l’hitlérisme, 1984) ou Jacques Sourmail (Allemagne, une histoire secrète, 2012).

Cette littérature à sensation se caractérise par une connaissance approximative du sujet, l’absence de bases historiques sérieuses et la répétition d’affirmations inexactes, parfois extravagantes, sans souci de vérifier la fiabilité des sources. Les spéculations sur l’« histoire secrète » du national-socialisme soutiennent des hypothèse les plus farfelues, comme celles d’une communauté initiatique démoniaque sous-jacente au Troisième Reich, de l’action secrète de « Supérieurs Inconnus », celle de magiciens ou de grands prêtres d’un culte satanique, d’une lutte des dieux derrière les événements apparents, de l’action d’un courant magique luciférien, d’une « centrale d’énergies » orientée vers le mal…

Les extrapolations sur le paganisme nazi et sur les liens du national-socialiste avec l’occultisme ou le mysticisme prennent appui sur des cas particuliers montés en épingle ; Rudolf Hess, Alfred Rosenberg, Heinrich Himmler et les hauts dirigeants de la SS sont connus pour s’être intéressés aux théories occultistes et au paranormal. Cette démarche attribue cependant une influence excessive, sur le plan doctrinal, à ces dignitaires suspectés d’avoir inspiré la « doctrine secrète » du nazisme et d’avoir refondé un culte néopaïen.

Les historiens, dans leur majorité, ne verront dans ces fantaisies que des impostures ou des élucubrations sans fondement, motivées par le chiffre de ventes en exploitant la fascination du public pour le sensationnel. Dans la décennie 1970, un livre sur les aspects ésotériques du nazisme tirait à des dizaines de milliers d’exemplaires.

Les inspirations dites occultistes du nazisme

Au début du XXe siècle en Allemagne, toute une nébuleuse de doctrines ésotériques et de sociétés secrètes ont précédé l’idéologie nazie, leurs concepts clefs mêlant occultisme, pangermanisme, racisme, antisémitisme, messianisme fondé sur la suprématie aryenne et invocation d’une mythologie germanique préchrétienne. Avant le Troisième Reich, une série d’organisations, de clubs, de conjurations ou de groupes plus ou moins élitistes autobaptisés « ordres » ou « loges » ont foisonné en Allemagne et en Autriche. Le roman d’Edward Bulwer-Lytton, La Race qui nous supplantera, inspira même la création à Berlin d’une communauté secrète, la Société du Vril, le vril étant cette formidable énergie dont la maîtrise assurerait la domination du monde.

Cet ésotérisme d’extrême droite se nourrissait de doctrines exotiques comme l’armanisme de Guido List, l’ariosophie de Lanz-Liebenfels ou la théozoologie, et d’éléments récurrents comme la pensée völkisch, le paganisme nordique, les forces du Sang et de la Terre, la foi en la race germanique des Seigneurs menacée par les Juifs…

Parmi toutes ces organisations secrètes ou quasi-secrètes, l’une en particulier fera parler d’elle et nourrira bien des fantasmes : la Société Thulé.

La Société Thulé

Divers auteurs parmi lesquels figurent Louis Pauwels et Jacques Bergier, Werner Gerson, Jan van Helsing et Jacques Sourmail ont attribué un rôle de « centre magique », de moteur occulte ou de foyer d’énergies du nazisme à la Société Thulé, une société secrète initiatique qui aurait exercé une influence essentielle sur le mouvement nazi à ses débuts. Il est vrai qu’avant que la Société Thulé dépérisse dans les années 1920, certains de ses membres, dont Karl Harrer, fondèrent en 1919 le DAP, le Parti des Travailleurs Allemands, que Hitler transformera en 1920 en NSDAP, le parti nazi. D’autres dignitaires du parti puis du régime nazi furent adeptes de la Société Thulé, ou sont soupçonnés de l’avoir été ; parmi eux figurent Gottfried Feder, Hans Frank, Rudolf Hess, Alfred Rosenberg et Dietrich Eckart, qui fut le maître à penser d’Hitler avant qu’il se fâche avec lui.

Un aventurier féru d’ésotérisme, Rudolf Glauer, alias Rudolf von Sebottendorf, qui avait vécu en Orient, créa en 1918 à Munich une branche du Germanenorden, l’« ordre des Germains » (fondé à Leipzig en 1912), qu’il baptisa Société Thulé ou Ordre de Thulé. Le même personnage, dans son livre paru en 1933, Bevor Hitler kam (Avant qu’Hitler n’arrive), se flatte de présenter le parti nazi comme étant une émanation de son groupe d’extrême droite pseudo-mystique.

À l’origine, la Société Thulé était un groupe d’études sur l’Antiquité germanique, l’ésotérisme völkisch et les anciens mythes païens, à l’instar de multiples groupuscules völkisch qui fleurirent en Allemagne après 1918. Comme l’explique l’historien Stéphane François (Les Mystères du nazisme : aux sources d’un fantasme contemporain, 2015), ce fut moins une société ésotérique adonnée aux rituels magiques qu’un groupement d’extrême-droite antirépublicain et antidémocratique, nationaliste, raciste et antisémite, comme il y en eut beaucoup en Allemagne à l’époque. Certains de ses membres marquaient un attrait pour l’ésotérisme völkisch, mais cela n’avait rien d’exceptionnel dans les milieux de ce genre[1].

De la Société Thulé, le parti nazi récupéra le salut « Heil und Sieg ! », devenu « Sieg Heil ! », ainsi que certains éléments symboliques comme la croix gammée. Avant que l’Ordre de Thulé n’arbore la swastika, ce symbole universel, connu pour son effet fascinant, était déjà répandu depuis le XVIIIe siècle dans les milieux ésotériques allemands. Il fut repris par des mouvements nationalistes qui l’associèrent à la race aryenne ou nordique.

Des auteurs d’inspiration occultiste, comme Werner Gerson (Le nazisme, société secrète, 1969), ont présenté comme une certitude qu’Hitler était un initié de la Société Thulé. Cette allégation se fonde sur le témoignage, largement remis en cause, d’Hermann Rauschning (Hitler Speaks, 1939). Mais les historiens restent sceptiques vis-à-vis de ses affirmations que rien ne certifie. Si Hitler a pu connaitre des membres de l’Ordre de Thulé, rien n’indique qu’il fréquenta cette organisation, et s’il le fit, écrit Stéphane François (Les Mystères du nazisme, 2015), la Société Thulé fut loin d’être la matrice du nazisme. Le même historien réfute également les assertions de Louis Pauwels et de Werner Gerson, qui attribuent au théoricien et géographe Karl Haushofer une influence ésotérique sur l’idéologie nazie, et qui font de ce personnage un membre important de l’Ordre de Thulé et de la Société du Vril.

Quant à soutenir que la Société Thulé, ou d’autres groupements ésotériques, aient été inspirés par des êtres surnaturels, guidés par des dirigeants invisibles ou porteurs de forces surhumaines, cela relève de la liberté laissée à chacun de croire à toutes sortes d’assertions.

La tentation d’une religion néopaïenne

Des tenants de l’ésotérisme nazi ont voulu voir dans le national-socialisme la résurgence de l’ancienne religion nordique, qui aurait survécu dans les limbes après avoir été supplantée par le christianisme. Dès 1940, Lewis Spence (Occult Causes of the Present War) identifiait un courant païen dans le nazisme. La musique de Wagner n’a pas peu contribué à exalter dans les têtes l’ancienne mythologie germanique. L’idée d’un paganisme intrinsèque au national-socialisme découle surtout de la présence bruyante, dans les instances du Troisième Reich, de dirigeants imprégnés de ces croyances, comme Hess, Rosenberg ou Himmler. Rosenberg et Himmler s’essayèrent à recréer un culte néopaïen fondé sur un bricolage mythologique.

Au sein du régime, Himmler, entiché d’un néopaganisme germanique, mit en place des rituels à base de doctrines ésotériques pour la formation « initiatique » de l’encadrement SS. Alors que les SS moyens n’étaient que des robots façonnés par un dressage abrutissant, le « cercle intérieur » de leurs chefs accédait à la doctrine secrète selon leur rang. Cette bouffonnerie atteignit au moins un objectif : convaincre ces hommes supérieurs qu’étaient les SS qu’ils se situaient au-delà du bien et du mal. Cependant, comme l’ajoute l’historien Stéphane François, une partie des dignitaires nationaux-socialistes, comme Goebbels, Goering ou Speer, se moquaient du paganisme et des obsessions irrationnelles d’Himmler, auxquelles ils n’adhéraient pas du tout ; et bien d’autres dirigeants n’avaient que faire de ces thématiques[1].

Le théoricien « officiel » du régime, Alfred Rosenberg, prônait une religion refondée mêlant ésotérisme, néopaganisme germano-nordique et spéculations völkisch, appuyée sur une mystique du sang et de la race ; mais l’influence de Rosenberg a été largement surévaluée. L’homme était fort peu apprécié au sein des principaux responsables nazis. La soi-disant « Bible » du national-socialisme, Le Mythe du XXe siècle, loin de faire autorité dans les cercles dirigeants, y fut très peu lue ; en revanche, ses textes lui attirèrent l’inimitié des membres chrétiens du parti. Hitler lui-même confessa à Albert Speer ne les avoir jamais lus dans leur intégralité (Martin Broszat, L’État hitlérien : l’origine et l’évolution des structures du Troisième Reich, 1985).

L’attitude du régime nazi montra ainsi certaines ambiguïtés ; il dut tolérer les théories occulto-aryennes délirantes de certains de ses membres, comme Himmler et la SS, alors que Hitler, soucieux de ne pas liguer contre lui l’ensemble des chrétiens, ne se déclara jamais en faveur d’un tel culte.

On a écrit, entre autre, qu’Himmler aurait chargé l’officier SS Otto Skorzeny d’organiser une expédition en vue de retrouver le saint Graal. Après la guerre, Skorzeny reçut même des propositions financières alléchantes pour qu’il révèle où se cachait cet objet sacré ! Interrogé à ce sujet, cet ancien SS démentit cette absurdité, avouant qu’à l’époque il ne savait même pas ce qu’était le Graal. La confusion venait sans doute du nom de code « Alaric » qui fut donné aux opérations menées par Skorzeny pour récupérer Mussolini, car selon une légende, Alaric, après avoir pillé Rome, aurait ramené dans le sud-ouest de la France le Graal, que les Romains avaient volé à Jérusalem[2]. Ces histoires à Himmler, ajoute Otto Skorzeny, faisaient rigoler tout le monde.

Hitler et l’occultisme

L’idée d’un Hitler porté sur l’occultisme résulte en partie des conversations que rapporte Hermann Rauschning dans Hitler Speaks (1939), mais les historiens mettent en doute la crédibilité de son livre. À supposer qu’Hitler ait éprouvé dans sa jeunesse quelque intérêt pour les idées mystiques et occultes, il n’en fit pas une ligne politique. Richard Weikart (The Roots of Hitler’s Evil in Books and Culture, 2001) affirme, en accord avec d’autres historiens, qu’Hitler ne portait aucun intérêt à l’occultisme ou aux expériences surnaturelles. En privé, il méprisait les tentatives d’Himmler de faire revivre les anciens rites païens ; Otto Skorzeny (déjà cité) confirme l’opinion désobligeante qu’il exprimait sur le mythe SS créé par Himmler. Hitler n’avait guère besoin de plonger dans de telles divagations pour entretenir sa folie.

On a pas moins fait d’Hitler un médium qui aurait été possédé par des forces obscures démoniaques après avoir été initié par la Société Thulé. Selon Pauwels et Bergier, il parait avéré que cet individu médiocre à la base, frustré et agité par de fortes passions, était en contact avec les « Supérieurs Inconnus », et qu’il fut le support de puissances surnaturelles, l’agent de redoutables énergies cachées qui se servirent de lui plus qu’il ne s’en servit…

À la base de ces forces obscures, Jacques Sourmail (Allemagne, une histoire secrète, 2012) voit la résurgences des dieux sanguinaires, Wotan, Thor ou Odin, qui régnaient autrefois sur les peuples germaniques, et qui tentèrent de prendre leur revanche sur le christianisme. Le nazisme fut, dans son essence, « le réveil de Wotan », une puissance surnaturelle morbide qui avait le pouvoir de prendre possession de certains individus prédisposés, comme ce fut la cas avec Hitler.

Cependant, pour comprendre en quoi consistent ces forces qui peuvent pousser les hommes aux catastrophes les plus absurdes, il n’est pas besoin d’évoquer des dieux sanguinaires ni des conjurations occultes ; il suffit de connaitre ce que la science redécouvrira peut-être un jour sur le fonctionnement de la vie psychique, individuelle et collective.

Explication sur les forces « surhumaines »

Quand le philosophe métaphysicien Julius Evola, qui avait connu de l’intérieur le nazisme allemand, fut interviewé au sujet du fond occultiste ou de magie ténébreuse dans le national-socialisme[3], il confirma qu’il s’agissait là de pures fantaisies ; on pourrait tout au plus parler de caractère « démoniaque » dans le cas de tout mouvement qui, sur la base d’une fanatisation des masses, crée l’équivalent d’un tourbillon psychique centré sur le chef démagogique qui, en se servant d’un mythe, parvient à déclencher cette sorte d’hypnose collective. Un tel phénomène, courant dans l’histoire, n’a rien d’occultiste ou de magique au sens propre, même s’il possède un fond obscur encore ignoré de la science moderne.

Il faut savoir que toute pensée, toute volition et toute impulsion passionnelle de l’homme imprègne l’atmosphère psychique dans laquelle baigne le monde physique. Ces émanations de plusieurs individus, en convergeant et en s’agrégeant autour d’une idée-force, peuvent donner naissance en une sorte d’entité collective qui va entrainer dans son tourbillon psychique d’autres individus, lesquels vont également la nourrir de leur propre énergie. Ces égrégores psychiques peuvent communiquer leur force à des institutions politiques ou religieuses. Si de telles dominations sont de nature instinctives et passionnelles, elles vivent en dévorant dans l’ordre invisible comme dans le visible ; elles aspirent les énergies des individus de même nature qu’elles, tout en les emportant dans leur exaltation.

Notre époque a supprimé les dieux pour les remplacer par des idoles laïques qui exigent et obtiennent bien davantage de dévotion, comme la Nation, l’Empire, la Classe sociale, le Parti, le Peuple… Ces « divinités », qu’on croit purement abstraites, sont anthropophages ; elles réclament du sang et des sacrifices humains, qu’on ne leur refuse pas. On peut alors parler de dieux dévorateurs, de puissances invisibles qui hantent et manipulent les individus dans l’atmosphère fluidique ; on peut même les appeler Wotan ou Odin, par référence à d’anciens mythes, pourvu de savoir que c’est l’homme qui crée ces déités sinistres en les tirant et en les animant de sa propre substance psychique. Leur prêter une existence autonome antérieure aux humains n’est digne que d’une littérature fantastique.

La volonté humaine ne cesse de générer de tels êtres collectifs dont la puissance grandissante finirait par tout dévorer, s’il n’était dans la nature de la volonté humaine de s’affaiblir en se divisant. En revanche, dans des périodes troublées et agitées, pour peu que paraisse un homme fatidique capable, sans qu’il le sache lui-même, de fixer ce flot d’énergie psychique, il disposera d’un agrégat de forces redoutable. Il n’est pas nécessaire qu’il ait été initié par une quelconque société secrète pour déployer un tel pouvoir ; il suffit qu’il soit doté d’une disposition innée et, surtout, d’une conviction obtuse dans les idées qu’il agite. Pour Hitler, l’obsession antisémite et l’orgueil racial et national ont constitué de tels fixateurs.

S’il est relativement facile de créer de telles dominations instinctives, ces dernières ne meurent pas sans avoir provoqué leur lot de ravages et consommé quantité de chair et de sang. L’égrégore communiste a fini par dépérir après avoir broyé des millions de vies, tandis que pour effacer l’égrégore nazi, encore plus virulent, il n’a pas fallu moins qu’un déluge équivalent à un « crépuscule des dieux ».

[1] Volker Saux, Nazis et occultisme : aux sources d’un fantasme, geo.fr, 15 juin 2016.

[2] Christian Bernadac, revue Les dossiers secrets du IIIe Reich, avril 2007, p. 60 & 62.

[3] Julius Evola, le Visionnaire foudroyé, Copernic, 1977, p. 115-116.