La Pologne, cette région dépeuplée, dévastée, opprimée, ouverte à ses agresseurs, au fort de ses malheurs et de son anarchie, montre encore tout le feu de la jeunesse ; elle ose demander un Gouvernement et des lois, comme si elle ne faisait que de naître. Elle est dans les fers et discute les moyens de se conserver libre ; elle sent en elle cette force que celle de la tyrannie ne peut subjuguer.

Jean-Jacques Rousseau, Considérations sur le Gouvernement de Pologne.

En Europe centrale – et non pas « nulle part », comme l’a dit Alfred Jarry dans son Ubu roi – s’étend la Pologne, un pays dont l’histoire a connu des périodes tour à tour brillantes et dramatiques. Cet article ne prétend pas retracer, ni même résumer, un passé aussi riche et agité ; ce survol est prétexte à livrer quelques réflexions sur ce pays, singulier à bien des égards.

L’identité polonaise

L’existence politique de la Pologne se fit jour vers la fin du IXe siècle quand un chef de tribu, Mieszko Ier, fédéra les populations slaves du bassin de la Vistule. Ce premier souverain, afin de s’affranchir du Saint Empire romain germanique, convertit le pays au christianisme en 966 et plaça ses États sous la protection du pape. En même temps, comme d’autres fondateurs de dynastie, il comprit l’intérêt, pour affermir son pouvoir, de s’appuyer sur la force unificatrice de la religion chrétienne et sur l’efficacité d’un clergé instruit. Avec le règne de son fils Boleslas Ier, premier roi de Pologne, sacré en 1025, l’Église prit solidement racine. La conversion au catholicisme lia la Pologne à l’aire culturelle occidentale. Par la suite, le pays se posa comme l’avant-garde de l’Occident catholique contre la Russie orthodoxe.

Au Moyen Âge, la Pologne ne fut ni moins riche ni moins évoluée que le reste de l’Europe. Au XIVe siècle, le roi Casimir III hissa le pays parmi les grandes nations européennes, sur le plan économique comme sur le plan culturel, notamment grâce à l’attention portée au développement de sa vie intellectuelle.

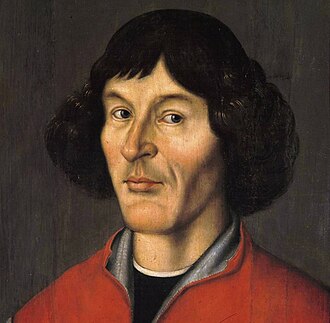

Le XVIe siècle fut pour la Pologne un siècle d’or. Durant la Renaissance, elle fournit une contribution notable à la rénovation intellectuelle qui s’opéra en Europe dans les arts et les sciences, illustrée entre autres par le nom de Copernic. L’université Jagellon, fondée en 1364 à Cracovie, affirma son rayonnement intellectuel en Europe. La littérature progressa rapidement quand les auteurs, au lieu d’écrire en latin, mirent à profit la richesse, la flexibilité et l’harmonie de la langue polonaise. La poésie s’éleva à un remarquable niveau de perfection à partir de Rej et de Kochanowski. Des villes comme Cracovie, Poznan, et par la suite Varsovie, connurent une vie culturelle animée. Sous la seconde dynastie, celle des Jagellon, la Pologne atteignit le sommet de sa prospérité et de son rayonnement culturel.

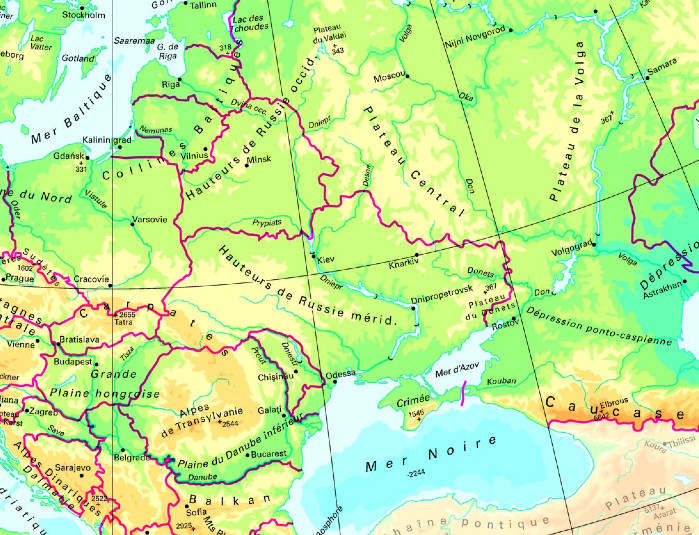

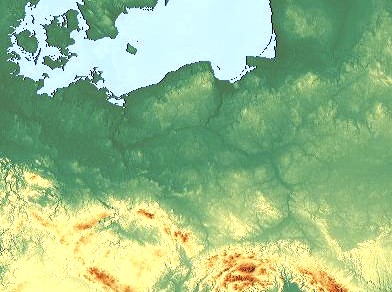

Une position géostratégique inconfortable

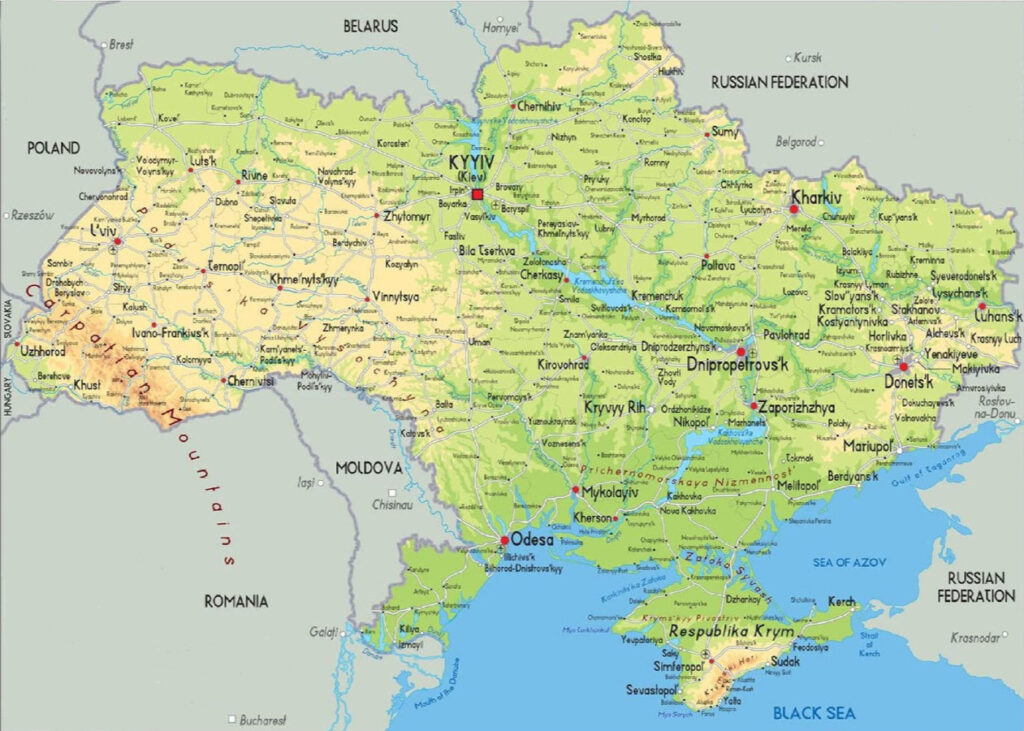

La Pologne fut victime de sa géographie. Son territoire s’insère entre la mer Baltique au nord et les chaines des Carpates au sud, mais la majeure partie de son étendue est une vaste plaine ouverte à tous les vents. Dans cette zone vulnérable où il existe peu de barrières naturelles, il n’est jamais aisé de tracer et de stabiliser les frontières. Ce lieu de passage entre l’est et l’ouest de l’Europe se prête aux échanges de tous ordres, mais ce terrain propice aux invasions rend sa possession indispensable pour tous les aspirants aux conquêtes.

Toutes les fois où la Pologne eut à sa tête un souverain fort, à l’exemple de Boleslas II, Ladislas Ier ou Casimir III, elle tint ses ennemis en respect, et étendit même son territoire. À l’inverse, dans ce contexte géopolitique incertain, le moindre affaiblissement du pouvoir central suffit pour exposer le pays aux convoitises et aux invasions des voisins. À l’ouest et au nord, elle fut, dès le XIIIe siècle, la cible des chevaliers Teutoniques qui, sous couvert de porter le christianisme et la civilisation, poussèrent leurs possessions vers l’est sans trop se soucier de se conformer aux préceptes évangéliques. Côté oriental, l’invasion mongole de 1248 à 1275 dévasta le pays. Plus tard, d’autres indésirables prendront la suite de tous côtés : Prussiens et Allemands, Suédois, Russes, Autrichiens…

L’Union Pologne-Lituanie

Le grand-duché de Lituanie occupait au XIVe siècle un vaste territoire étendu de la Baltique à la mer Noire, mais il dut faire face lui aussi à la double poussée des chevaliers Teutoniques et de la Moscovie. Ces menaces partagées par la Pologne incitèrent les deux pays à s’allier pour donner lieu à une construction politique originale.

En 1385, Ladislas Jagellon, grand-duc de Lituanie, accéda au trône de Pologne en épousant sa reine, Hedwige ; il initia ainsi l’union personnelle du royaume de Pologne et du grand-duché de Lituanie sous la dynastie lituanienne des Jagellon. En 1410, à la tête des armées polonaise et lituanienne, il tailla en pièces les Teutoniques à Grunwald, mais cette victoire ne fut pas exploitée à fond. L’occasion fut manquée de débarrasser le nord du pays et la côte baltique d’un occupant qui, devenu plus tard l’État prussien, allait causer bien des tourments.

En 1569, à l’initiative de Sigismond II Auguste Jagellon, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, le traité appelé l’Union de Lublin concrétisa l’association des deux pays qui constitua la République des Deux Nations. Ce nouvel État, le plus étendu en Europe, reconnaissait un même souverain et une Diète commune, la Pologne et la Lituanie conservant chacune leur armée, leurs finances et leur législation.

Au début du XVIIe siècle, la Pologne-Lituanie montra sa puissance. Elle envahit la Russie et occupa Moscou de 1610 à 1612, le roi Sigismond III faisant couronner comme tsar son fils Ladislas.

Dans les périodes mouvementées qu’il connut par la suite, le pays compta quelques souverains distingués. Jean II Casimir Vasa eut à affronter les pires difficultés : la révolte des cosaques, l’invasion suédoise et la guerre contre la Russie, avec en sus les trahisons des magnats. Il abdiqua en 1668 pour devenir à Paris abbé de Saint-Germain-des-Prés. Le 12 septembre 1683, Jean III Sobieski, à la tête de l’armée polonaise, força les Turcs à lever le siège de Vienne.

Cependant, la Rzeczpospolita polono-lituanienne ne put déployer ses atouts qui lui auraient permis de constituer un État florissant. Le mal qui mina ses forces, dont nous verrons ci-dessous les causes, la désarma devant les invasions suédoises, russes, turques et prussiennes.

Sur le plan culturel, la symbiose entre les deux nations s’opéra sans difficultés. En raison du niveau de civilisation supérieur de la Pologne, la noblesse lituanienne, biélorusse et ukrainienne de cet État se polonisa. Le polonais s’imposa comme la langue de civilité, la langue lituanienne, essentiellement orale et qui n’était pas encore unifiée, n’étant utilisée que dans les milieux populaires. Aux XVIIIe et XIXe siècles, une bonne partie des personnages illustres, des écrivains comme Mickiewicz ou des héros comme Kosciusko, étaient des Lituaniens polonisés, qui se sentaient polonais, et furent même d’ardents patriotes polonais. Cette identification persista sous l’occupation étrangère ; la Lituanie suivit la Pologne lors des soulèvements, comme celui déclenché en 1863.

C’est à la fin du XIXe siècle que monta le nationalisme lituanien. Dans les territoires annexés par la Russie, le pouvoir tsariste favorisa ce mouvement identitaire pour détacher la Lituanie de la Pologne, dans une vision à courte vue, car s’il s’agissait pour les Lituaniens d’affirmer leur identité, ce n’était pas non plus pour se russifier. Après la Première Guerre mondiale, quand la Pologne et la Lituanie regagnèrent leur indépendance, les conflits opposèrent les deux pays sur des questions territoriales.

De nos jours, alors que du côté polonais subsiste la nostalgie de cet âge d’or coïncidant avec l’union des deux nations, côté lituanien, c’est un sentiment de frustration qui domine. Les Lituaniens accusent les Polonais de les avoir dominés et d’avoir accaparé leur passé glorieux, comme dans les cartes des livres d’histoire qui affichent le nom de Pologne au lieu de Pologne-Lituanie. Ils renationalisent les Lituaniens polonisés les plus illustres, comme Mickiewicz, renommé Mickevičius.

Les causes de l’instabilité politique

Aux XVIIe et XVIIIe siècles, au moment où plusieurs monarchies d’Europe renforçaient leur centralisation au détriment du système féodal, la Pologne-Lituanie non seulement ne fut pas en état de prendre ce tournant, mais elle suivit la direction opposée : la féodalité ne cessa d’accroitre son pouvoir jusqu’à aboutir à une situation absurde.

Les monarchies d’Europe dites absolues, à l’instar de celle de la France, ont pu raffermir leur pouvoir face à la noblesse féodale en s’appuyant sur le contre-pouvoir que constituait une bourgeoisie montante. Ce contrepoids leur permit de contrecarrer une noblesse frondeuse en forgeant un appareil d’État servi par des cadres issus de cette bourgeoisie, trop heureux de bénéficier de cette voie d’ascension sociale.

La monarchie polonaise ne put compter sur un atout de cet ordre. La situation géographique de la Pologne ne favorisait pas l’essor d’une classe bourgeoise, lié à l’accumulation du capital. Les rois polonais éclairés appuyèrent l’installation de commerçants juifs et allemands pour constituer en partie une bourgeoisie marchande, mais cela ne suffit pas à créer les conditions de la richesse. Ce n’est pas l’agriculture, dont les revenus étaient accaparés par la noblesse féodale, qui pouvait amasser le capital, mais le commerce, en particulier le commerce maritime.

À compter du XVIIe siècle, avec l’essor en Europe de l’ouest des échanges par voie maritime, le trafic par voie terrestre perdit beaucoup de son importance. Dans la situation propre à l’Europe centrale et orientale, il ne pouvait générer des profits conséquents. Les Teutoniques s’étant emparés de la façade maritime sur la Baltique et de plusieurs ports, la Pologne ne devint pas une puissance navigante. Une classe bourgeoise marchande ne put se développer et s’imposer face à une noblesse féodale de plus en plus crispée sur ses prérogatives.

Quand Sigismond II Auguste, roi de Pologne et grand-duc de Lituanie, mourut en 1572 sans héritier, les magnats profitèrent de l’absence de support social au pouvoir royal. Les clans nobiliaires, ne pouvant s’accorder – ou plutôt, refusant de s’accorder – en faveur d’un souverain dynastique, instaurèrent une monarchie élective non héréditaire, avec obligation imposée au roi, avant toute décision, de recueillir l’accord de la Diète, où ne siégeait que la noblesse, la szlachta.

Le résultat, ce fut un État constitué de façon la plus incongrue : c’était à la fois une monarchie, une république parlementaire et un État féodal. Il s’intitulait république et avait un roi, élu par ses pairs pour être leur serviteur, et à qui on refusait de plus en plus d’obéir. Les nobles, tout en accablant leurs sujets de l’oppression la plus odieuse, ne songeaient qu’à défendre leurs libertés. À chaque élection d’un nouveau roi, le candidat, pour prix de leurs suffrages, devait consentir à leur céder une nouvelle part de ses pouvoirs. Quant à la Diète, elle ressemblait moins à une chambre délibérative qu’à une arène de gladiateurs.

En 1652, la Diète imposa le principe du liberum veto, selon lequel toute décision, y compris l’élection du roi, exigeait un vote à l’unanimité. Le véto d’un seul noble suffisait à bloquer les discussions les plus importantes. Cette disposition acheva de réduire à l’impuissance cette république nobiliaire, que les puissances étrangères n’eurent aucun mal à suborner en achetant les votes à la Diète, le roi élu étant presque toujours l’un de leurs candidats. Les querelles internes et une monarchie de plus en plus fragilisée ne pouvaient que plonger dans l’anarchie un pays dont l’existence ne tenait qu’au bon vouloir d’une noblesse féodale pléthorique. Les guerres contre la Suède, la Russie, les cosaques ukrainiens et la Prusse aboutirent à la perte de territoires importants et à la ruine.

Le déclin et le partage de la Pologne

L’oppression des magnats sur une population de serfs privés de droits civils mina les forces vitales du pays. Elle provoqua également des insurrections. En 1648, les Cosaques zaporogues, sous la conduite de Khmelnytsky, se révoltèrent contre les nobles polonais. On sait l’erreur lourde de conséquences que commit Khmelnytsky en se liant à la Russie – ou, pour être exact, à la Moscovie -, moins puissante à l’époque que les voisins polonais et turc. En choisissant le tsar comme suzerain, les Zaporogues ukrainiens, tout en comptant sur sa protection, entendaient conserver leurs libertés, alors que le pouvoir autocratique russe ne voyait pas cette union comme une simple alliance militaire, mais comme une annexion. De fait, en un siècle, l’Ukraine fut absorbée. La Pologne se vit alors exposée sur son flanc est à l’incessante menace russe.

Son instabilité mena la Pologne-Lituanie au déclin et à une ruine d’autant plus assurée que, dans sa position géostratégique périlleuse, le moindre affaiblissement de la direction politique exposait le pays aux convoitises et à la mainmise de l’étranger. La Prusse, l’Autriche et la Russie, au-delà de leurs rivalités, vont s’entendre entre prédateurs pour dépecer leur proie lors de trois partages successifs.

Une première partition eut lieu en 1772. Un sursaut national amena la Diète, grâce à une majorité réformatrice, à proclamer la Constitution du 3 mai 1791 – la seconde constitution au monde – qui, entre autres mesures, abolissait les privilèges de l’oligarchie. Cet acte novateur, libéral sans être révolutionnaire, fut perçu comme une menace pour les monarchies voisines, déjà en prise avec la Révolution française. Une ligue de grands magnats polonais hostiles à la constitution de 1791, la confédération de Targowica, ne répugna pas à trahir en demandant l’aide de l’empire russe. La Russie et la Prusse commirent alors un deuxième partage en 1793. Le soulèvement populaire mené ensuite par Kosciuszko servit de prétexte, sous couvert de guerre antirévolutionnaire, au troisième partage en 1795, à l’issue duquel la Pologne perdit toute existence politique et disparut de la carte.

Cet acte de scélératesse internationale que Marx qualifia de « crime historique », outre la réprobation morale qu’il méritait, fut un non-sens politique. Si l’un des souverains prussien ou autrichien avait eu un minimum de sagacité, il se serait gardé de céder à la rapacité, inspirée par la Russie, en se partageant la Pologne entre complices. Si l’un d’eux voulait conquérir le pays, c’est dans son entier qu’il aurait dû l’absorber tout en préservant son existence politique, en changeant juste sa constitution et en y méritant le titre de roi. À l’époque, la chose aurait peut-être été envisageable en gagnant la gratitude du peuple, qu’il aurait suffi d’affranchir de sa servitude vis-à-vis d’une noblesse égoïste.

Au lieu d’agir avec discernement, Frédéric de Prusse se laissa entrainer par la Russie, au bénéfice principal de cette dernière. Marie-Thérèse d’Autriche, elle-même longtemps opposée à ce partage dont elle prévoyait les conséquences, finit par suivre le mouvement. La Prusse devint une satrapie inféodée à l’Empire russe, tandis que l’Autriche allait désormais vivre sous la menace directe de la Russie, consécutive à l’avancée de cette puissance vers l’ouest de l’Europe.

La domination étrangère raviva l’esprit national polonais. La Russie, en dépit de ses prétentions à réunir les « frères slaves » sous sa coupe, échoua à assimiler sa voisine, trop différente d’elle par son identité historique, culturelle et religieuse. Entre soulèvements armés et résistance larvée, cette nation rebelle à toute absorption préserva son existence virtuelle.

La tromperie de Napoléon

Bonaparte, premier consul en France, favorisa la formation des légions polonaises pour servir ses guerres et ses ambitions. Contre promesse de faire renaître leur pays, il obtint la fidélité de ces hommes qui combattirent et périrent dans ses rangs par milliers. En temps de paix, il disposa d’eux comme de sa propriété. En 1802, une partie des légions polonaises fut contrainte, à Gênes et à Livourne, d’embarquer vers Saint-Domingue pour aller se faire tuer dans cette couteuse expédition contre les esclaves révoltés, qui n’aboutit qu’à un échec.

Devenu empereur, cet autocrate continua à se servir des légions polonaises, dont les qualités guerrières étaient avérées, que ce soit contre les Prussiens, contre les Russes, ou dans sa guerre en Espagne.

En 1807, Napoléon restaura un semblant de Pologne, le grand-duché de Varsovie, constitué par les territoires ravis par la Prusse en 1793 et en 1795, augmentés deux ans plus tard d’une partie de la Galicie reprise à l’Autriche ; mais ce pseudo geste fut, comme toujours, intéressé. Bonaparte ne fit rien d’autre pour les Polonais, qui soutinrent ses campagnes militaires. Il disposa de la Pologne soi-disant rétablie comme un pays conquis, comme un avant-poste militaire et comme sa propriété.

Après avoir vaincu la Russie à Friedland, Napoléon compta sur l’alliance russe pour garantir sa position en Europe. Pour ne pas déplaire au tsar, il attribua au roi de Saxe le grand-duché de Varsovie, qu’il s’interdit d’appeler « Pologne ». Ces trahisons répétées furent fatales à cet autocrate à la vue basse. Au moment où il s’aventura en Russie sans voir dans quel guêpier il s’enfonçait, les Polonais, mieux avertis, lui conseillèrent de s’arrêter sur la Dvina et sur Dniepr, de restaurer la Pologne et d’y attendre l’attaque russe ; Napoléon, trop borné, rejeta cette option pour ne pas fâcher le tsar, avec qui il espérait négocier. Marx soulignera plus tard son erreur : même après sa déroute en Russie, sur une Pologne restaurée, il aurait pu refaire ses forces face à l’armée russe.

La débacle de Napoléon en 1812 et 1813 mit fin à cette illusion de souveraineté des Polonais. Leur pays disparut à nouveau, politiquement du moins, pour plus d’un siècle.

Une nation sans État

Tout au long du XIXe siècle, la Pologne resta une nation sans État, écartelée entre la Russie, la Prusse (puis l’Allemagne), et l’Autriche. Ce siècle fut émaillé d’insurrections nationales, que l’Europe libérale soutint moralement.

En 1815, le congrès de Vienne institua le royaume de Pologne dont le tsar de Russie était le roi. Lors de l’insurrection de 1830, les Polonais chassèrent les autorités russes et, en janvier 1831, proclamèrent leur indépendance. Ils parvinrent à tenir plusieurs mois, mais ne purent empêcher les troupes du tsar, revenues en force, d’écraser la rébellion et de rétablir un joug de fer. La Pologne perdit toute autonomie. La Russie supprima la Constitution, la Diète et les libertés civiles, et russifia les institutions. Les élites intellectuelles durent s’exiler pour échapper aux persécutions.

D’autres insurrections eurent lieu en 1846, en 1848, en 1861 et surtout en 1863, mais elles demeurèrent sans lendemain. Par la suite, le pouvoir tsariste intensifia son programme de russification en imposant le russe à l’école et en restreignant l’usage du polonais.

En dépit d’une politique de russification ou de germanisation forcée, dont les Polonais firent l’objet dans les partitions russe et prussienne, la langue polonaise survécut, bien que son usage fût interdit dans les écoles et les administration. L’Église catholique, si elle n’appelait pas à l’insurrection armée, s’employa à entretenir le sentiment national et ses aspirations identitaires.

La disparition de la Pologne en tant qu’État, entre 1795 et 1918, eut pour contrecoup de stimuler sa vitalité culturelle, la culture étant devenue un enjeu vital pour affermir son identité. Durant cette période, un sursaut d’inspiration de sa vie littéraire contribua à façonner son imaginaire national, quitte pour plusieurs écrivains et artistes à devoir s’exiler. La musique d’une beauté mélancolique de Chopin, les poètes romantiques comme Mickiewicz, Norwid, Slowacki et Krasiński, les écrivains qui illustrèrent la littérature nationale comme Sienkiewicz, Prus, Raymont et Eliza Orzeschkowa, assumèrent un rôle qui ne se borna pas à l’art et à la poésie.

En ces temps d’épreuves et de malheurs, l’idée nationale polonaise, alors dépourvue de velléités impérialistes, ne se cantonna pas à l’ordre politique. Le patriotisme, en sus d’être porteur d’aspirations romantiques à la démocratie et à la liberté, apparut comme une vertu morale propre à élever les âmes au-dessus de l’égoïsme individuel, allant jusqu’à lui attribuer une vision messianique. L’exaltation d’un tel sentiment peut conduire jusqu’au sacrifice extrême. Dans leurs soulèvements de 1830, de 1848 et de 1863, comme durant l’insurrection de Varsovie en 1944, les insurgés polonais ont plus d’une fois soutenu, avec un héroïsme quasi suicidaire, une lutte inégale contre un occupant surpuissant.

L’indépendance regagnée

Après la Première Guerre mondiale, à peine la Pologne retrouva-t-elle son indépendance que dès le début de 1919, elle dut livrer bataille contre la Russie bolchevique. Après avoir frôlé le désastre, les troupes polonaises forcèrent en 1921 l’armée soviétique à reculer et à conclure la paix de Riga. Les conquêtes territoriales à l’est reconnues par ce traité, appelées les Kresy, les « confins », ravivèrent le souvenir de la Pologne-Lituanie, en dépit des problèmes que causa l’intégration de populations non polonaises, lituaniennes, biélorusses et ukrainiennes.

Le général victorieux de cette guerre, Piłsudski, devenu de facto le dirigeant de la Pologne en 1926, orienta la Deuxième République vers un régime autoritaire, en dépit du maintien d’élections libres. L’expérience de l’histoire et le souvenir de l’ancienne anarchie politique le persuadèrent que seul un pouvoir fort pourrait préserver le pays des menaces de ses encombrants voisins, l’Allemagne et l’URSS.

En politique étrangère, Piłsudski, qui anticipait la future guerre européenne, proposa de constituer une fédération qui regrouperait les nouveaux États indépendants, dont la Pologne et la Lituanie, ainsi que des républiques détachées de l’URSS, la Biélorussie et l’Ukraine, dans une entité qui aurait été appelée Fédération Międzymorze, « Entre les mers », car elle se serait étendue de la Baltique à la mer Noire, en attendant de l’élargir à d’autres États européens. Si cette idée s’était concrétisée, l’Allemagne et l’URSS n’auraient pas eu les mains libres en Europe, qui n’aurait sans doute pas subi la Deuxième Guerre mondiale. Mais les États concernés, par crainte de perdre leur indépendance et leur souveraineté toutes récentes, refusèrent cette proposition dans laquelle ils voyaient une volonté polonaise d’hégémonie. La suite de l’histoire a montré comment l’Allemagne et l’URSS ménagèrent leur sacro-sainte souveraineté nationale.

Après la mort de Piłsudski, en 1935, le gouvernement polonais, dans une quasi-inconscience, se laissa duper par Hitler, dont il finit par devenir la proie en septembre 1939.

La Seconde Guerre mondiale

Le 1er septembre 1939, l’Allemagne nazie, après avoir signé un pacte de complicité avec l’URSS, envahit la Pologne. Le 17 septembre, les troupes soviétiques s’emparèrent de l’est du pays. La Pologne, pour la quatrième fois dans son histoire, disparut en tant qu’État.

La France, qui avait abandonné la Tchécoslovaquie à Munich, fut à nouveau critiquée pour sa passivité, bien qu’ayant déclaré la guerre à l’Allemagne ; mais que pouvait-on espérer d’un pays qui, l’année suivante, ne sut pas se défendre lui-même ?

Les occupants se rendirent coupables d’exactions. Une politique d’extermination des élites, intellectuels, officiers, membres du clergé, du corps enseignant… fut exercée tant dans les deux zones d’occupation, allemande que soviétique. Côté ouest, les nazis plongèrent le pays dans une terreur meurtrière. Côté est, des milliers de Polonais furent déportés en Sibérie. Le NKVD assassina à Katyn des milliers d’officiers prisonniers.

À l’extérieur, les armées polonaises continuèrent la lutte sur plusieurs fronts, en France en 1940, puis en Angleterre dans le ciel, en Afrique du Nord, en Italie, et en Normandie jusqu’en Allemagne. Dès 1941, elles constituaient par leurs effectifs la 4e armée alliée, aux côtés des Soviétiques, des Américains et des Britanniques.

À l’intérieur, la résistance menée par l’Armia Krajowa instaura un véritable État clandestin avec son gouvernement, sa justice, son administration et son réseau d’enseignement secret.

À la fin de la guerre, en 1945, six millions de Polonais, dont trois millions de Juifs, avaient été tués.

La Pologne fut déplacée de plus de 200 km vers l’Ouest ; elle laissait des territoires à l’URSS à l’Est et obtint d’autres terres aux dépens de l’Allemagne, avec un large littéral sur la Baltique. La Prusse orientale, qui avait causé tant de problèmes, disparut de la carte.

Ce glissement vers l’Ouest, qui fut suivi d’un transfert de populations, eut pour effet de mettre fin, non sans nostalgie, aux aspirations vers les « confins » à l’Est. En retour, il repositionna la Pologne au centre de l’Europe et ancra le pays vers l’Occident, porteur de promesses de développement plus tangibles. Cette aspiration n’attendra que la fin du régime communiste pour aboutir.

La chape de plomb communiste

Quand l’Europe occidentale fêtait sa libération du nazisme, la Pologne, comme d’autres pays d’Europe centrale, tomba sans transition sous une autre occupation, celle de l’armée soviétique, assortie de l’imposition d’une dictature à parti unique. Dans les premières années du régime, la reconstruction du pays mobilisa les énergies. Varsovie, presque entièrement détruite après l’insurrection de 1944, fut rebâtie en une génération, avec ses monuments historiques.

Néanmoins, le pouvoir politique imposé par la tutelle soviétique resta dépourvu de légitimité morale. Ses discours aux promesses millénaristes, qui couvraient mal le mensonge et le cynisme, eurent très peu d’emprise dans l’opinion. L’idéologie officielle ne prétendait d’ailleurs pas convaincre les intelligences ; sa finalité était avant tout de servir de caution et de critère aux opportunistes qui adhéraient au régime pour les avantages qu’offraient ce ralliement.

La direction soviétique, instruite par l’Histoire, se souvint sans doute comment la Russie avait exploité les divisions politiques en Pologne-Lituanie. La concurrence et les rivalités entre factions internes au régime ne furent donc pas prohibées, bien au contraire ; elles permettaient de maintenir le clan au pouvoir sous une pression permanente. En même temps, la crédibilité du régime exigeait qu’il donne l’apparence d’un bloc monolithe homogène. Les factions concurrentes purent s’affronter en coulisses sous la condition irréfragable d’afficher un consensus de façade, marqué par une adhésion formelle à l’idéologie officielle.

Dans ses premiers temps, le régime communiste entra en conflit ouvert avec l’Église catholique. Le cardinal Stefan Wyszynski, primat de Pologne, qui s’opposait à ses empiètements fut incarcéré. Cependant, à la différence du pouvoir soviétique qui était parvenu à domestiquer l’Église orthodoxe russe, la direction polonaise renonça à assujettir l’institution ecclésiastique et dut accepter une cohabitation. Chaque fois que survenait une crise sociale, même quand l’état de guerre fut déclenché en 1981, le pouvoir continua à négocier par le biais de l’Église, qui se trouva plus que jamais à jouer un rôle officieux, et néanmoins essentiel, de médiateur.

Durant quarante-cinq ans, la société civile polonaise, artistes, intellectuels, étudiants et ouvriers, résista au nouvel impérialisme russe, ne cessant d’exiger une plus grande liberté. Pour prendre l’exemple du cinéma, alors que le régime communiste vouait cet art à produire des films de propagande, l’école de Łódź, en dépit des pressions qu’elle subit, parvint à préserver sa vocation culturelle et sa relative autonomie, ce qui lui permit de former des talents de renommée internationale comme Wajda, Polanski, Kieślowski, Żuławski, Skolimowski et Zanussi.

Bien qu’une chape de plomb ait pesé sur la Pologne, elle ne parut pas aussi étouffante que dans d’autres pays du bloc soviétique, comme en RDA, en Tchécoslovaquie, en Roumanie ou en URSS ; une atmosphère de liberté relative s’y laissait encore respirer.

La rébellion de la société polonaise

La société polonaise, asservie à Moscou mais non résignée, connut plusieurs ébranlements. En 1956, une grève tournant aux manifestations massives secoua la poigne de fer du régime, obligeant les Soviétiques à accepter l’arrivée au pouvoir d’un dirigeant réputé libéral, Gomulka ; mais à peine installé, ce dernier mit fin à cette relative libéralisation.

L’opposition, même réprimée, ne désarma pas. Au printemps 1968, le mécontentement populaire agita le pays, notamment dans les universités. Dans les années 1970 et 1980, de violentes révoltes éclatèrent. En 1970, les manifestations des ouvriers, surtout ceux des ports de Gdansk, Gdynia et Szczecin, tournèrent à l’émeute, dont la répression causa de nombreux morts. En 1976, c’est à Ursus, dans la banlieue de Varsovie, et à Radom, où des milliers d’ouvriers attaquèrent et incendièrent le siège du Parti, que le mouvement se montra le plus dur.

Ces évènements de 1976 ne restèrent pas sans lendemain. Des militants courageux, comme Jacek Kuron, Adam Michnik et d’autres, réagirent en créant le KOR, le Comité de défense des ouvriers, qui venaient en soutien des ouvriers victimes de la répression. Pour la première fois, cet organisme opéra la convergence entre les différents milieux sociaux. Ses membres étaient issus de divers horizons : s’y retrouvèrent des d’anciens membres du POUP, des intellectuels catholiques et laïques, d’anciens militants socialistes d’avant-guerre, d’anciens combattants de la résistance nationaliste, des ouvriers, des écrivains et artistes… Ces militants courageux payèrent de leur personne et sacrifièrent leur réussite sociale personnelle, mais leurs efforts allaient bientôt porter leurs fruits dans un mouvement social d’une ampleur considérable.

En octobre 1978, le régime autant que la société civile ressentirent l’onde de choc que produisit l’élection de l’archevêque de Cracovie, Karol Wojtyła, devenu pape sous le nom de Jean-Paul II. Sans surprise, la montée en puissance de l’opposition s’en trouva encouragée. En août 1980, les grèves déclenchées aux chantiers navals de Gdansk, et qui s’étendirent à l’ensemble du pays, débouchèrent sur la création d’un syndicat libre, Solidarność, reconnu par le pouvoir communiste à la suite des accords de Gdansk. Toute la société polonaise, ouvriers et intellectuels réformateurs, se retrouva dans ce mouvement qui compta plusieurs millions de membres.

La rébellion de la société polonaise, relayée par le syndicat Solidarność et appuyée sur la foi catholique, remit en cause l’ordre soviétique qui, en ce temps-là, paraissait indéboulonnable. La direction soviétique envisagea l’intervention militaire, comme elle l’avait fait avec d’autres pays de « son » bloc lorsqu’ils s’étaient rebellés, mais la propension qu’avaient montrée les Polonais dans leur histoire à s’insurger sans ménager leur sang la fit hésiter.

Le chef du KGB, Andropov, fit alors prévaloir sa solution : un putsch en interne, quitte à ce que l’URSS intervienne directement en cas d’échec. Un général ambitieux, Jaruzelski, joua la comédie du dirigeant libéral avant d’imposer, par surprise, la loi martiale. La société polonaise, consciente que l’autre alternative serait l’intervention de l’armée soviétique qui, en ce temps-là, ne plaisantait pas, ne s’insurgea pas avec violence, mais ne se soumit pas non plus. Le syndicat Solidarność, interdit, passa dans la clandestinité.

En dépit de l’état de guerre imposé sous la férule de Moscou, le pouvoir polonais ne réussit ni à éradiquer ni à juguler la fronde de la société ; les grèves et les manifestations s’amplifièrent d’année en année. La persévérance de l’opposition polonaise finit par sonner le glas du bloc soviétique en Europe de l’Est.

Avant la chute du mur de Berlin, la Pologne fut le premier pays du pacte de Varsovie à faire tomber la dictature communiste. Après la reprise de l’agitation en 1988, le relâchement de la tutelle soviétique sous Gorbatchev obligea le pouvoir polonais à tenir en 1989 des « Tables rondes » avec les représentants de Solidarność relégalisé. Lors des élections partiellement libres au Sénat et à la Diète, convenues lors de ces négociations, les candidats de l’opposition remportèrent la quasi-totalité des sièges que l’accord leur permettait de briguer. Le dernier gouvernement communiste de Pologne dut céder la place. Le combat séculaire de la Pologne pour arracher sa liberté venait de triompher.

Une vitalité inépuisable

Ce qui ressort des moments tragiques qu’a traversés la Pologne, c’est la vigueur avec laquelle elle a préservé son identité ; même quand elle n’a pu empêcher ses ennemis de la déposséder de son existence politique, sa résistance morale fit qu’aucune domination étrangère n’a réussi à la subjuguer. Occupée et martyrisée, elle s’insurge et se relève avec une prodigieuse résilience. Sa vie intellectuelle et artistique, loin d’en sortir diminuée, y trouve un nouveau stimulant.

Plusieurs décennies de pesanteur glauque du communisme à la soviétique n’ont pas épuisé la vitalité de la Pologne. Sitôt libérée de cette ankylose, il lui a suffi de quelques années, voire de quelques mois, pour remporter de rapides succès économiques et afficher un fort taux de croissance, en assimilant des technologies et des modes de fonctionnement en rupture radicale avec un passé récent. Le pays a vécu ces derniers temps des transformations spectaculaires. Dès les années 2010, son économie s’affirma comme l’une des plus dynamiques d’Europe.

La vigueur d’une nation se manifeste par ses facultés d’adaptation, dans sa disponibilité à s’ouvrir vers l’extérieur, à s’instruire à son contact et à assimiler les choses nouvelles. Elle transparait également dans sa résistance aux revers de l’histoire, Depuis le début de la guerre en Ukraine, en dépit d’un passé difficile marqué par des tensions entre les deux peuples, les Polonais, qui n’ont pas oublié l’invasion et l’occupation russe, furent les premiers à assurer à l’Ukraine un soutien entier et courageux, montrant ainsi que les temps avaient changé.

Ces observations pointent du doigt une interrogation que les sciences humaines, à leur état actuel, se montrent incapables d’expliquer. Comment un pays si souvent ravagé, dont les élites furent plusieurs fois éradiquées, et que des vagues d’émigrations ont dépouillé de tant d’éléments de valeur, non seulement ne soit pas vidé de ses forces vitales, mais continue à se revigorer, à donner naissance à des esprits créateurs, entreprenants et innovants ?

Les partisans de la « théorie du climat » avanceront que les habitants des contrées exposées aux contrastes climatiques et aux aléas de la nature héritent d’une forte capacité d’adaptation, mais une telle explication demeure partielle. De même que la question inverse, la cause du déclin des civilisations, reste encore sans réponse satisfaisante, la vitalité d’un pays et sa capacité de renaissance doivent dépendre de facteurs agissant dans l’ordre invisible, qui échappent au niveau actuel de nos connaissances.

Les défis actuels et leur signification

À l’issue de la victoire qu’a remportée la Pologne dans son combat séculaire pour la liberté, une question se pose : dans quelle direction cette nation va-t-elle orienter la formidable énergie dont elle a fait preuve en tenant tête à l’empire soviétique ?

L’histoire de la Pologne s’avère particulièrement intéressante pour illustrer les notions philosophiques exposées par Fabre d’Olivet sur le Destin et la Volonté humaine. La Volonté humaine a remporté un franc succès contre le Destin qu’incarnait l’ordre soviétique, et ce grâce à l’unité d’action qu’elle sut préserver dans les derniers temps de sa lutte contre l’ennemi commun. Cependant, comme le précise Fabre d’Olivet, il est dans la nature de la Volonté humaine de se diviser contre elle-même, ce qui ne manqua pas d’arriver sitôt après sa victoire.

Des dissentions actuelles opposent entre autres les modernistes, qui perçoivent l’adhésion à l’Union Européenne et au mode de vie occidental comme une promesse d’accomplissement, et les conservateurs ou les nostalgiques qui y voient une menace pour l’identité du pays, pour le lien avec ses racines et la préservation de ses valeurs.

La Volonté humaine est irrésistible et peut tout obtenir aussi longtemps qu’elle reste unie, chose qui ne peut se réaliser que si l’une des deux conditions est remplie. La première, c’est qu’elle tombe sous la coupe d’un homme fatidique qui l’entraine dans son mouvement. Il va de soi que la perspective de retomber sous la main de fer d’un dictateur, comme dans le cas de la Russie avec Poutine, n’apparait guère aguichante aux Polonais sortis d’un régime autoritaire, et moins disposés que les Russes à faire bon marché de leur liberté.

L’autre option est que la Volonté humaine suive l’inspiration unifiante de l‘Autorité sociale, lorsque celle-ci existe. En Pologne, l’Église catholique, que le régime communiste renonça à inféoder, tint ce rôle de catalyseur durant les années de résistance en raison de son prestige, y compris parmi les non-croyants. Avec la chute du pouvoir politique coercitif, il sembla que l’Église deviendrait plus puissante que jamais, mais son audience résista mal aux changements survenus depuis lors dans la société. Sa rigidité, voire sa crispation sur ses positions conservatrices, que dénoncent les agnostiques mais aussi de nombreux croyants, induisit une chute de son influence.

Une autorité intellectuelle ou sociale, ainsi que l’a définie Saint-Yves d’Alveydre, ne doit ni être confondue avec le pouvoir politique ni dépendre de lui. Elle s’impose uniquement par son ascendant moral et par le respect qu’elle inspire. La constitution d’une authentique autorité sociale, apte à guider les intelligences, inclut les instances religieuses mais ne se limite pas à cette composante ; elle s’étend à tout ce qui a trait au savoir, à toutes les professions de l’éducation, de l’enseignement et de la recherche.

Lorsqu’une telle instance sociale sera constituée, son rayonnement moral opérera comme un véritable catalyseur des volontés et des énergies. C’est à cette condition que le potentiel encore inaccompli d’une nation comme la Pologne offrirait réellement au monde le spectacle d’une brillante création animée par un formidable dynamisme.