L’histoire de Napoléon Bonaparte est celle d’un opportuniste devenu, à la faveur de circonstances bien exploitées, l’autocrate de la France, qu’il gouverna avec une main de fer avant de la laisser exsangue, ruinée et réduite à une taille plus petite que celle où il l’avait trouvée.

Ses partisans objectent, à sa décharge, qu’il n’a pas voulu la plupart des guerres que ses ennemis lui ont imposées. Ses méfaits n’excusent certes pas ceux des dirigeants anglais, russes, prussiens et autrichiens ; mais en admettant que ses actes n’aient pas été plus condamnables que ceux de ses rivaux, ils eurent précisément le tort de leur être identiques. Si Napoléon mérite des critiques plus amères, c’est parce que la position qu’il occupait l’appelait à accomplir une mission bien plus haute.

Bonaparte étonnait par la vivacité de ses capacités psychiques et mentales, comme sa puissance de travail, son coup d’œil et à sa capacité à prendre des décisions rapides, mais les facultés les plus élevées de l’intelligence lui manquaient. Cet homme fatidique se crut assez puissant pour se rendre maître de la Volonté humaine, mais il ne comprit pas la nature du mouvement dont il s’était emparé. Il ne fut qu’un dictateur militaire qui s’illusionna sur son propre compte. Son pouvoir n’était entier que là où ses armées pouvaient s’imposer ; partout où elles ne pouvaient pas entrer, il fut presque insignifiant.

Le début de carrière de Bonaparte

Les circonstances permirent à ce jeune officier un avancement exceptionnel : sous-lieutenant à 16 ans en 1785, il passe lieutenant en 1791, capitaine en 1792, commandant en 1793 juste avant de reprendre Toulon aux Anglais, ce qui le propulse général de brigade en 1794. Le génie militaire habitait également d’autres généraux de la révolution, comme Hoche, Moreau ou Kléber, mais Bonaparte possédait cet « avantage » de n’être entravé par aucun scrupule.

Ses ambitions politiques, Bonaparte commence à les manifester dans son ile natale, la Corse – récemment conquise par la France -, en tant que nationaliste corse furieusement anti-français. Il tente de supplanter sournoisement le leader indépendantiste, Paoli, mais comme ce dernier n’entend pas se laisser déborder par ce petit arriviste, Bonaparte devra renoncer à faire de la Corse sa principauté personnelle. Sa famille doit fuir l’ile et se réfugier sur le continent.

Après ce revers, il tourne aussitôt sa veste. En 1793, il se travestit en Français patriote, révolutionnaire pro-jacobin et robespierriste. Après la chute de Robespierre, il cherche d’autres voies d’ascension. Les Thermidoriens, qui l’ont repéré comme « l’intrigue et la fourberie personnifiées », l’affectent en Vendée, mais comme il ne voit aucune gloire à récolter dans cette guerre civile, il obtient un congé maladie. L’Empire turc fait appel à des instructeurs français ; il se porte candidat pour ce qu’il voit comme une opportunité de carrière, mais l’affaire n’aboutit pas.

La Convention thermidorienne doit faire face au soulèvement des royalistes. Barras, qui tient dans ses mains les destinées de la France, lui confie la répression de leur émeute du 13 vendémiaire 1795 à Paris. Jusqu’au dernier moment, Bonaparte hésite sur le parti à prendre. Il songe à rallier les émeutiers, mais finit par choisir de les canonner, avec profit car, au lendemain de cette mitraillade, Barras le fait commandant de l’Armée de l’Intérieur.

Le Directoire, qui succède à la Convention, planifie de jeter en Italie une diversion à l’offensive principale prévue sur le Rhin. En mars 1796, Bonaparte est nommé général en chef de l’armée d’Italie ; excellente occasion pour lui, tout en assurant sa renommée, de faire main-basse sur les trésors que recèle l’Italie du Nord.

Après avoir vaincu l’Autriche, il n’entend pas limiter ses ambitions à un rôle subalterne ; il s’autorise à négocier et à signer le traité de Campo Formio. Le Directoire, plus clairvoyant que lui, lui ordonne de maintenir l’indépendance de Venise, car céder Venise à l’Autriche, ce serait traiter en vaincu ; mais Bonaparte, qui considère l’Italie du Nord comme sa possession personnelle, n’en n’a cure. Il signe la paix de Campo Formio sans autorisation du gouvernement français ; mieux même : à l’encontre de ses instructions. Ce traité de Campo Formio, qui cautionne le brigandage international et la spoliation des territoires, ne remet nullement en cause le système de gouvernement monarchique, impérial et immoral de l’Europe, dans lequel ce futur despote ne vise déjà qu’à se faire admettre.

L’expédition d’Égypte

En 1798, sur les conseils de Talleyrand, le Directoire, afin d’éloigner cet ambitieux, le nomme chef de l’expédition d’Égypte. Bonaparte accepte volontiers cette aventure orientale, dans l’idée abandonner le Directoire à sa nullité, puis de revenir au moment propice, auréolé d’une nouvelle gloire militaire. Avec quarante mille hommes, il passe en Égypte, dont il fait l’inutile conquête. La marine anglaise coule sa flotte à Aboukir, le laissant prisonnier de sa possession.

Il pousse alors ses convoitises en Syrie pour se lancer, tel Alexandre, à la conquête de l’Orient. À Jaffa, comme il ne sait que faire de deux mille prisonniers turcs qu’il ne peut nourrir, il les fait exterminer, à l’arme blanche pour économiser les munitions. Ses futurs adversaires, apprenant cela, lutteront désormais jusqu’à la mort plutôt que de se rendre. La forteresse de Saint-Jean d’Acre, qui se dresse sur sa route, ne cèdera pas, malgré des assauts répétés qui causeront de lourdes pertes. Il doit renoncer à son rêve d’un empire d’Orient.

La campagne d’Égypte aura pour résultats de détacher de la France la Turquie, son alliée, qu’elle poussa vers Londres et Saint-Pétersbourg, de livrer la Méditerranée à l’Angleterre et l’Europe méridionale à l’influence russe, et de permettre à la coalition de se reformer entre l’Angleterre, la Russie, l’Autriche et Naples.

Pendant que Bonaparte mène sa guerre personnelle en Orient, ce qu’il avait prévu se produit en France. Tout s’y désorganise, le corps législatif s’en prend au Directoire, et le pays est envahi. Les troubles internes et la reprise de la guerre l’incitent à regagner Paris pour exploiter la situation. Il s’éclipse d’Égypte, abandonnant son armée à son sort, reprend la mer et reparaît en France en octobre 1799. Au lieu de devoir rendre des comptes pour avoir perdu une flotte et une armée sans aucun bénéfice, ses appuis politiques et une propagande bien montée lui vaudront d’être accueilli en héros.

Le coup de force du 18 Brumaire 1799

Un mois plus tard, son coup d’État militaire, déployé en novembre 1799 grâce à des complicités au sein même du Directoire – dont Barras, Sieyès et Talleyrand – met fin à la Convention thermidorienne. D’autres généraux, comme Moreau et Bernadotte, avaient été approchés avant lui, mais ils refusèrent de se prêter à un assassinat de la république. De tels scrupules n’effleureront nullement Bonaparte.

Sitôt après son coup de force, Bonaparte s’installe en dictateur sous un simulacre républicain. « Au nom du peuple français », il instaure le Consulat avec trois consuls nommés pour dix ans, dont seul le Premier détient le pouvoir. Les deux autres qu’il se donne pour adjoints, ainsi que le sénat, le tribunat qui discute les lois, et le corps législatif qui les vote sans débattre, ne sont là que pour donner le change. La masse des travailleurs du quatrième état n’a droit ni au vote ni à la parole.

La Constitution de l’an VIII dote le Premier Consul de la plénitude de l’exécutif. Son pouvoir, il n’aura de cesse de l’accroitre par tous les moyens. Il centralise comme jamais l’administration et organise le pays comme une caserne. Par la Constitution civile du clergé, il adjoint à son service des prêtres fonctionnaires tenus dans sa main, bien utiles pour prêcher au peuple la résignation. Il réduit à treize le nombre de journaux autorisés ; en 1803, il ramènera leur nombre à huit, puis à quatre en 1811. Les prisons d’État, en revanche, prolifèrent. L’homme du 18 brumaire, au lieu de créer une forme gouvernementale appropriée pour déployer la force motrice de la Volonté populaire, assujettit celle-ci en l’étouffant sous son pouvoir personnel.

Le coup d’état du 18 Brumaire avait eu derrière lui la classe des nouveaux riches, celle des affairistes, des grands commerçants, manufacturiers et banquiers, qui s’élève depuis le XVIIIe siècle et réclame une nouvelle répartition du pouvoir. Dans l’immédiat, le nouveau régime s’emploie à satisfaire ses soutiens, les anciens et nouveaux riches. L’ordre qu’il dit restaurer assure aux employeurs un pouvoir discrétionnaire sur leurs ouvriers. Il favorise la création de la Banque dite « de France » pour donner le change et faire croire aux Français qu’elle est leur banque nationale, alors qu’il s’agit d’une institution privée, une association d’affairistes à laquelle il cède une prérogative gouvernementale : le droit exclusif de créer la monnaie. L’étatisme, poussé à outrance pour soumettre le pays et financer les guerres, devient indésirable lorsqu’il s’agit de privatiser les gros bénéfices !

Pour contenter l’oligarchie sucrière, à laquelle appartient son épouse Joséphine, il rétablit aux Antilles l’esclavage, que la Constituante avait aboli. La mesure ne pouvait que raviver la révolte des esclaves à Saint-Domingue. Bonaparte force une partie des légions polonaises, qui avaient une meilleure cause à défendre, à embarquer vers cette ile pour y trouver leur tombe, dans cette couteuse expédition qui s’achèvera sur un échec.

La comédie impériale

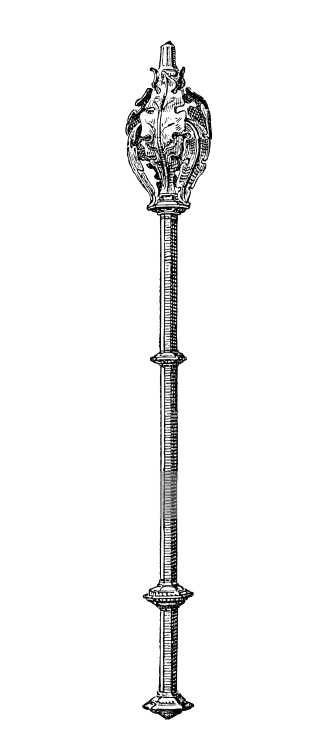

Devenu dictateur en France, Bonaparte n’aspire plus qu’à assurer sa place parmi les dynasties européennes. En décembre 1804, affublé d’un manteau impérial, il joue à Notre-Dame de Paris la comédie du sacre en coiffant la couronne et en se faisant bénir par le pape Pie VII. Il afflige ainsi la France et l’Europe d’une dynastie supplémentaire visant à l’hérédité.

Il transforme l’Église et les fonctions étatiques en domesticité. Il assoit les servitudes volontaires en instaurant une noblesse d’empire, ainsi que des livrées de postes honorifiques et de titres officiels, onéreux pour le budget de l’État ; en revanche, les décorations comme la légion d’honneur, ces hochets flatteurs pour les egos, ne lui coutent presque rien.

Cet autocrate rêve une chose impossible : restaurer l’empire de Charlemagne au XIXe siècle. À défaut, il veut s’imposer aux rois comme leur suzerain. Couronné empereur, il n’est au XIXe siècle qu’un imitateur monarchique cachant vainement, sous un ridicule archaïsme impérial, son usurpation de la Volonté populaire, qu’il a manipulée avant de l’étouffer. Dès lors, l’impérialisme anglais, dont le pouvoir repose sur des bases bien plus réelles, aura moins de mal à vaincre cette mascarade, ce fac-similé des césars romains ou de Charlemagne.

Alors qu’il était en mesure de transformer le système politique européen, Napoléon en pousse les vices à l’extrême en exerçant l’empire personnel. Il érige ses frères rois de Naples, de Hollande, de Westphalie ou d’Espagne, et distribue les principautés aux membres de sa famille et à ses généraux. Lui-même se couronne roi d’Italie et nomme vice-roi Eugène de Beauharnais.

Quand Charlemagne fonda son empire, il se garda bien d’y instituer des offices personnels et héréditaires ; la féodalité ne perça qu’avec la décadence du pouvoir carolingien. Napoléon, comme s’il voulait se créer des problèmes, institue la féodalité dans son propre empire. Il découpe six grands fiefs dans le royaume de Naples et de Sicile, donne à Murât la souveraineté héréditaire de Clèves et de Berg, à Berthier la principauté de Neufchâtel, à Talleyrand celle de Bénévent, à Bernadotte celle de Pontecorvo… Il distribue à ses généraux des provinces de Dalmatie et d’Italie, des fiefs transmissibles à leurs fils aînés. Il rétablit ainsi ce que Charlemagne avait toujours combattu, et ce que les rois nationaux avaient eu tant de peine à renverser : la féodalité, avec la propriété personnelle et héréditaire des divisions territoriales.

S’unir par mariages aux familles souveraines, non seulement lui-même, mais aussi ses frères, ses sœurs et ses généraux, telle fut sa politique de nobliau. Joseph, Jérôme, Louis, Murât et autres promus jouent à leur tour aux dynastes, mais comme leur empereur a fait d’eux des féodaux, ils se soucieront bien moins de son empire que de leur propre intérêt. L’arbitraire de Napoléon les exaspère autant que les autres souverains. Joseph songe en Espagne se liguer avec les Anglais, et à Naples, il faut un corps d’armée pour rappeler à Murât les droits de l’empire.

D’autres facteurs contribueront à fragiliser son pouvoir impérial. L’incapacité de Napoléon à déléguer réduira les capacités de ses subordonnés à prendre des initiatives. Ses généraux talentueux sont sous-employés, alors que la taille de ses armées et l’étendue des opérations militaires croissent trop vite pour qu’il puisse à lui seul les maîtriser. Et surtout, sa réussite qui conforte sa foi en sa bonne étoile, et la haute opinion qu’il a de lui-même, dissuadent de plus en plus cet autocrate d’entendre les conseils et les avis divergents. Comme Hitler plus tard, il imposera ses décisions indiscutées, dont certaines entraîneront de fatales conséquences.

Une politique internationale désastreuse

En politique internationale, Bonaparte entasse fautes sur fautes. Il en coûtera cher à cet arriviste d’avoir si mal connu le système intergouvernemental de l’Europe, qui finira par le renverser en dépit de ses nombreux succès militaires. En acceptant de jouer le jeu des dynastes européens, il tombera victime de leur perfidie. Premier consul puis empereur, bien que vainqueur par les armes, il sera dupé par la ruse diplomatique, avant d’être vaincu par la violence militaire des souverains coalisés, soudoyée par l’Angleterre.

La république française avait déjà failli à sa mission vis-à-vis des autres nations, avec lesquelles elle reproduisit les errements politiques des empereurs et des rois. Les républiques « sœurs » étaient pillées au point que le sentiment national s’y révoltait contre la politique de la France, aussi immorale que maladroite. Napoléon ne dévie pas de cette ligne. Il pressure pas seulement les pays assujettis, mais aussi ses alliés, comme l’Espagne, qu’il traite comme ses serviteurs. Les Polonais ne le préoccupent que lorsqu’il a besoin d’eux pour ses guerres ; après avoir battu les Prussiens et les Russes avec leur aide, et avoir consumé leurs légions en Espagne, il dispose de la Pologne, soi-disant restaurée, comme un pays conquis et sa propriété privée.

Les guerres, outre qu’elles servent à éblouir le peuple par la « gloire », ont pour autre avantage de remplir les caisses de l’État par le pillage des pays occupés, car toute guerre doit rapporter. Napoléon ne néglige pas son enrichissement personnel ; les sommes prélevées sur les indemnités imposées aux vaincus alimentent son Domaine Extraordinaire, laissé à son entière discrétion. Les articles secrets des traités lui réservent des millions.

Le blocus continental qu’il conçoit pour fermer à l’Angleterre le marché européen ruine les pays maritimes. Pour contraindre les récalcitrants, de nouvelles guerres en résulteront, autant d’occasions de pillages et de rentrées dans son Domaine Extraordinaire.

Ce parvenu couronné ne bat les dynastes sur les champs de bataille que pour se faire ensuite leur complice. Il négocie avec eux comme des chefs de brigands qui se partagent sans gêne le butin. Avec les empereurs d’Autriche et de Russie, il s’autorise à remanier les cartes, à répartir les territoires entre puissance sans qu’il soit question d’entendre les vœux des nationalités. Après ses victoires, il signe des traités dont il ne se doute pas de leur stérilité. Ses succès militaires ne laissent ses ennemis qu’à moitié désarmés, ne songeant qu’à leur revanche. Les coalitions, à peine vaincues, sont remises sur pied avec les subsides du cabinet anglais.

Après Austerlitz, le vainqueur, fidèle à son habitude de ménager les monarques, accède à la demande de l’empereur d’Autriche ; il signe des préliminaires de paix et laisse passer l’armée russe contre de promesse de François II qu’elle rentrera en Russie. Le tsar Alexandre répondra à cette naïveté en envoyant un courrier à Berlin pour monter la Prusse contre lui.

Son traité d’alliance avec le tsar, qu’il a battu à Friedland, l’enlisera plus que jamais dans le piège diplomatique. Il se persuade que par de généreuses concessions, il achètera l’alliance et l’amitié d’Alexandre, sur laquelle il compte pour stabiliser sa position en Europe. Pour ne pas déplaire au tsar, il attribue le grand-duché de Varsovie au roi de Saxe, ce qui équivaut à une condamnation indirecte de la Pologne. Lors de l’entrevue d’Erfurt avec le tsar en 1808, Napoléon perdure dans ce système inique des spoliations territoriales. En échange de l’Espagne et du Portugal, que le tsar lui abandonne, il laisse le champ libre à son « allié » en Finlande, en Moldavie et en Valachie. Il le pousse à enlever la Finlande à la Suède. Pour ne pas rester en retard d’honnêtes procédés, la Suède prendra la Norvège au Danemark.

Son manque de clairvoyance empêche Napoléon de voir qu’une alliance avec le tsar ne peut pas tenir la route. Depuis un siècle, la Russie s’efforçait d’assurer sa suprématie en Allemagne, revendiquant l’héritage de l’Empire allemand en décomposition ; voilà que Bonaparte, ce parvenu corse qui a mis à ses pied la plupart des princes allemands, lui a ravi sa proie. Par ailleurs, Napoléon tourne ses regards vers l’Orient ; or la route des conquêtes orientales passe par Constantinople, que la Russie convoite de longue date. Enfin, le blocus continental signifie pour la Russie la ruine commerciale.

Napoléon, habitué à décider seul en autocrate, commit d’autres bévues. En 1805, il ordonne à sa flotte, stationnée à Trafalgar, d’engager un combat inégal avec la flotte anglaise, mieux équipée et mieux entrainée ; le désastre qui en résulte privera la France de sa marine héritée de Louis XVI. De 1805 à 1808, la querelle des investitures resurgit avec le pape au sujet des diocèses en Italie. Comme le souverain pontife refuse de reconnaître dans son domaine une puissance supérieure à la sienne, Napoléon fait occuper Rome ; excommunié, il réplique en faisant enlever le pape à Grenoble. Dans la péninsule ibérique, l’occupation du Portugal entame une série de maladresses couronnées par la nomination de Joseph Bonaparte roi d’Espagne. La guerre qui s’ensuit, de 1808 à 1814, est due à son mépris pour les réalités politiques et culturelles du pays. Au lieu de gagner des appuis locaux, il exacerbe la haine et la violence en optant pour la répression. La coalition reprendra confiance en le voyant s’enliser dans cette funeste guerre d’Espagne.

Le mécontentement grandit chez les nations opprimées ou ravagées par des guerres sans autre résultat pour elles que leur spoliation. Les coalitions se donnent dès lors comme programme de soulever les populations contre son despotisme : délivrer l’Allemagne, l’Italie, la Suisse, la Hollande, l’Espagne… Le paradoxe veut que cette fois-ci, ce sont les dynastes qui exciteront l’esprit démocratique contre ce tyran militaire, et qui rallumeront contre ce despote le flambeau de la liberté des peuples, ces forces avec lesquelles l’héritier de la révolution aurait dû s’allier, au lieu de leur imposer son odieuse domination personnelle.

La campagne de Russie

En 1812, son habitude de ne souffrir aucun avis divergent plongera Napoléon dans une succession d’erreurs fatales. Las d’être dupé par le tsar, qui ne tient même pas son engagement à respecter le blocus continental, il croit trouver en Russie la clé de sa mainmise définitive sur le continent. Il lève contre cet empire une armée de près de 650 000 hommes qui inclut quelques 400 000 étrangers : Allemands, Polonais, Italiens, Hollandais, Suisses, Croates, et même Espagnols, croyant peut-être que la plupart de ces assujettis, qui n’attendent que l’occasion de rompre leurs chaines, pousseront le zèle jusqu’à se faire tuer pour conforter leur servitude.

Les Polonais lui conseillent de s’arrêter à la Dvina et au Dniepr, de restaurer la Pologne et d’y attendre l’attaque russe ; Napoléon repousse cette option pour ne pas fâcher le tsar et ne pas compromettre ses chances de négocier avec lui. Par crainte que les Polonais fassent la guerre pour leur propre compte, il disperse leurs troupes dans la grande armée. Marx dira plus tard que cette trahison renouvelée de la Pologne provoqua sa perte, car même après sa débâcle en Russie, sur une Pologne restaurée, il aurait pu se rétablir et attendre un temps plus clément.

Quand il pousse sa gigantesque armée en Russie, il ne doute pas que son avantage numérique, son génie militaire et sa bonne étoile lui assureront une victoire rapide, mais le temps joue contre lui. Les Russes, conscients qu’ils ne pourront vaincre en combat frontal, reculent en pratiquant la terre brulée. Chaque avancée sur leur territoire, même sans combattre, diminue les forces de l’envahisseur en raison des maladies, des désertions, et des effectifs laissés en chemin pour maintenir sa ligne communication. L’intendance ne peut pas suivre la progression de l’armée, et la politique de la terre brulée des Russes empêche la troupe de s’approvisionner sur le terrain.

La sanglante bataille de Borodino se solde par d’énormes pertes sans autre gain que d’ouvrir l’accès à Moscou. Après l’incendie de la ville par les Russes, Napoléon ne comprend toujours pas que ces derniers sont prêts à tout sauf à négocier. Il perd un mois sur les ruines fumantes et sur les cendres de Moscou, à attendre une réponse – qui ne viendra jamais – aux appels qu’il adresse au tsar ; autant de temps qui sera laissé par la suite au terrible hiver russe pour détruire son armée. Des 650 000 hommes entrés en Russie, à peine 40 000 en reviendront, hébétés et diminués.

La chute

Les ennemis de Napoléon, si peu intelligents qu’ils aient été, finirent par comprendre que l’avantage de cet habile manœuvrier tenait dans la rapidité de ses mouvements, grâce à quoi il parvenait à les battre séparément. Pour assurer leur victoire, il leur suffira donc de grouper leurs forces afin de l’écraser sous leur masse, quitte à gagner le temps nécessaire à cet effet par la ruse diplomatique, chose qui, avec Bonaparte, ne soulève pas trop de difficultés.

Après Lutzen et Bautzen, Metternich, pour laisser aux souverains alliés le temps de réunir leurs forces et de reconstituer la coalition, propose à Napoléon l’armistice de Pleswitz, la médiation de l’Autriche et un soi-disant congrès à Prague, ce que Bonaparte a, une fois encore, la naïveté d’accepter. En 1813, la coalition parvient à mettre sur pied un million d’hommes. Comme de raison, il n’y eut pas de congrès, et une fois de plus, Napoléon fut la dupe de la ruse diplomatique, dont son ambition l’avait fait le complice.

En avril 1814, après l’invasion de la France par les armées coalisées, Napoléon est déchu par le Sénat. L’ex-empereur battu est fait prisonnier. La mansuétude du tsar lui vaudra, à l’encontre des Anglais, un sort bien clément : il est escorté par les vainqueurs jusqu’à la côte, pour embarquer vers son mini royaume de l’ile d’Elbe.

En 1815, pour étancher sa soif de pouvoir, il revient de l’île d’Elbe. L’annonce de son retour a pour effet immédiat de réduire à néant le chef-d’œuvre de diplomatie de Talleyrand qui, au congrès de Vienne, avait réussi à rendre un rang honorable à la France, initialement traitée en vaincue.

Une partie de l’armée et de la plèbe, toujours fascinée, acclame ce revenant, mais en dépit de ce moment d’exaltation, son règne des « cent jours » apparait déplacé. Les moyens qui lui avaient permis de bâtir son empire n’y sont plus. Les financiers, industriels et négociants rechignent à le suivre. Il parvient à reformer une armée et à prendre l’offensive contre les alliés en Belgique, mais ses manœuvres sont entachées de confusion, de retards et de contre-temps. À Waterloo, il hésite, prend des décisions incertaines ou tardives qui s’avèrent inefficaces.

Le désastre qui conclut cette ultime aventure, après avoir encore alourdi de plusieurs milliers le nombre d’hommes qu’il aura fait tuer, aboutit pour la France à une nouvelle invasion, et à des conditions bien plus dures avec les traités de 1815 qu’en 1814. Elle perd la Sarre et la Savoie, et doit verser 700 000 millions d’indemnité à ses envahisseurs, qui l’occuperont durant trois ans. Lui-même, de souverain de l’île d’Elbe, devient prisonnier dans celle de Sainte-Hélène, où il dictera pour la postérité sa dernière œuvre de propagande, son Mémorial.

Aurait-il pu triompher ?

La faute principale de Bonaparte aura été de jouer le même jeu que ses ennemis : le partage arbitraire des territoires entre dynastes et la spoliation des peuples par les armes. Ce mandataire de la révolution française pouvait compter sur la Volonté populaire pour imposer en Europe un ordre plus juste. À la place, il ne rapporta qu’à lui-même la puissance que cette Volonté lui avait cédée en France. Au lieu de s’appuyer sur ce moteur, il ne songea qu’à l’écraser sous son égoïsme césarien, avec ce qui en résulte de médiocrité intellectuelle et morale.

Plutôt que de s’introduire en parvenu dans le système intergouvernemental de l’Europe, il lui aurait été aisé de le transformer en exigeant, après chacune de ses victoires, de traiter non avec les dynasties mais avec les représentations populaires des nations. Même si cette mesure n’aurait pas suffi à résoudre tous les conflits en Europe, elle aurait obligé les souverains à respecter un début de moralité s’ils tenaient à rester sur leur trône. Il était d’autant plus nécessaire à Napoléon de gagner, par sa justice, le cœur des gouvernés qu’il avait contre lui la majorité des gouvernants. Si, après avoir frappé les grands à la tête, il avait su se concilier les peuples, les monarchies n’auraient guère pu l’entraver sans heurter le sentiment et la morale publics.

Aveuglé par ses vulgaires ambitions personnelles, Napoléon ne vit pas les grandioses perspectives qui s’ouvraient devant lui. Au lieu de briguer un empire dupliqué de celui de Charlemagne, c’était l’occasion ou jamais de subordonner en Europe la diplomatie des cabinets à une magistrature internationale, dont il pouvait devenir l’arbitre et le juge suprême. S’il avait employé sa force armée pour instituer ce droit continental, son œuvre aurait abouti là où son talent militaire triomphait. On en serait arrivé à un code général entre les gouvernements et entre les nations, à un ordre public arbitral auquel la souveraineté de la force aurait commencé à se subordonner. Le cabinet anglais, qui finançait sans cesse les coalitions de ses ennemis, n’aurait plus trouvé sur le continent aucune armée à lever contre lui.

Pour neutraliser les visées de la Russie en Europe, il aurait suffi de lui opposer une digue en restaurant ou en émancipant la Pologne, la Finlande et l’Ukraine ; mais le spectre d’une révolution politique inquiétait Napoléon tout autant que les souverains russe, prussien et autrichien. Un mouvement émancipateur dans un pays aussi étendu que la Pologne reconstituée aurait échappé à sa domination personnelle. En revanche, si Bonaparte s’était posé en véritable souverain de justice, il n’aurait rien redouté d’une Pologne émancipée et démocratique, intégrée au nouvel ordre arbitral en Europe. La Russie, bloquée dans son expansion impérialiste vers l’Ouest, aurait été gagnée à son tour par le mouvement libérateur, que ce souverain de justice aurait favorisé, en commençant par l’abolition du servage. Une Russie devenue libre et démocratique n’aurait pas tardé à intégrer l’Europe nouvelle. Elle se serait épargné plus tard les dictatures des bolcheviques, de Staline et de Poutine. Le continent n’aurait pas subi deux sanglantes guerres mondiales. Un espace commun unifié aurait vu le jour…

Est-il seul responsable ?

La réponse transparait dans la question.

Bonaparte résumait en lui tout le produit de l’éducation classique dont on farcissait les jeunes têtes au XVIIIe siècle, chose qui ne s’est pas beaucoup améliorée depuis. Au lieu de fournir une nourriture saine aux esprits des adolescents et des hommes, l’autorité enseignante a longtemps offert à leur admiration ce qui, dans l’Histoire, glorifie la cruauté, l’orgueil et l’ambition ; on élève sur un piédestal des conquérants dont les agissements leurs vaudraient, dans la sphère civique, d’être traités de bandits. En célébrant notamment la gloire de l’empire romain, c’est l’esprit de violence et d’absence de scrupule que l’enseignement classique sert en modèle. On assimile la conception et le sens de la grandeur à l’expansion et à la conquête par la force, ce qui revient à ériger en exemple le déchainement des passions collectives et des instincts dominateurs.

Le jeune Bonaparte, formaté dans un tel moule, ne pouvait rien concevoir de mieux. Comme tous les hommes fatidiques, qui furent le produit et le reflet de leur époque, il ne fit que donner de l’ampleur aux tendances qu’on lui avait inculquées.

Cette réflexion met en cause les vrais responsables de l’état du monde, c’est-à-dire les intellectuels, les clercs, et tout ce qui représente l’Autorité sociale enseignante. Qui blâmera-t-on si des parents ou des éducateurs poussent à la délinquance des enfants dont ils ont charge d’âme ? Et si un fauve s’échappe du zoo et dévore des passants, sans doute faudra-t-il faire feu sur lui pour le neutraliser, mais est-ce à lui ou à ses gardiens qu’on réclamera des comptes ?

Sources d’inspiration : Saint-Yves d’Alveydre (Mission des Souverains, La France vraie), Fabre d’Olivet (Histoire philosophique du Genre humain, Mes Souvenirs), Marx et Engels (Textes sur la Russie[1]), Henri Guillemin (Napoléon tel quel).

[1] Marx Engels, La Russie, 10/10, Paris, 1974.